- 開催趣旨

近年の建築の設計プロセスにおける3D-CAD やBIM の利用は、意匠、構造、設備、施工の連携を強め、また、これまで不可能であった複雑な形態の構造物の建設も可能にしました。また、デジタル・ファブリケーションの技術が普及し、建築のデザインに大きな変化を与えつつあります。実現可能な建築表現の自由度が急速に増すなかで、建築物の形態をどのように決定すべきかという問題について、今後更に深く考えていく必要があります。

本コロキウムは2006 年度から毎年開催しており、今年で19回目を迎えます。これまでに、構造形態創生、構造最適化、アルゴリズミック・デザインといった建築構造物の形態を創り出すための理論・技術に関する研究や、実際のデザインへの応用事例などが数多く紹介され、活発な議論が展開されてきました。これらの理論・技術は一過性のものではなく、本質的なニーズの上に成り立った重要な建設技術であり、新しいコンセプトや最新のアルゴリズムなどを取り入れながら、議論を重ねて今後も発展させていく必要があります。

本年度開催する「第19 回 コロキウム構造形態の解析と創生2024」では、これまでと同様に形態創生の理論・技術に関わる研究者、技術者が一堂に会して最新の情報を交換すると同時に、理論・技術だけでなく、それらを具体的な建築物、プロジェクトなどに応用した事例紹介についても議論することで、これらの研究・技術分野が益々発展することを期待して開催されます。

- 主催

構造委員会 シェル・空間構造運営委員会 構造形態創生小委員会

構造委員会 応用力学運営委員会 構造最適化と統合設計小委員会

- 後援

建築情報学会

開催期日: 2024年11月7日(木), 8日(金)

開催場所および方法: 1日目(11/7):建築会館ホール(対面形式)、 2日目(11/8):建築会館ホール(対面& オンライン併用形式)

■ コロキウムの内容

- 特別講演

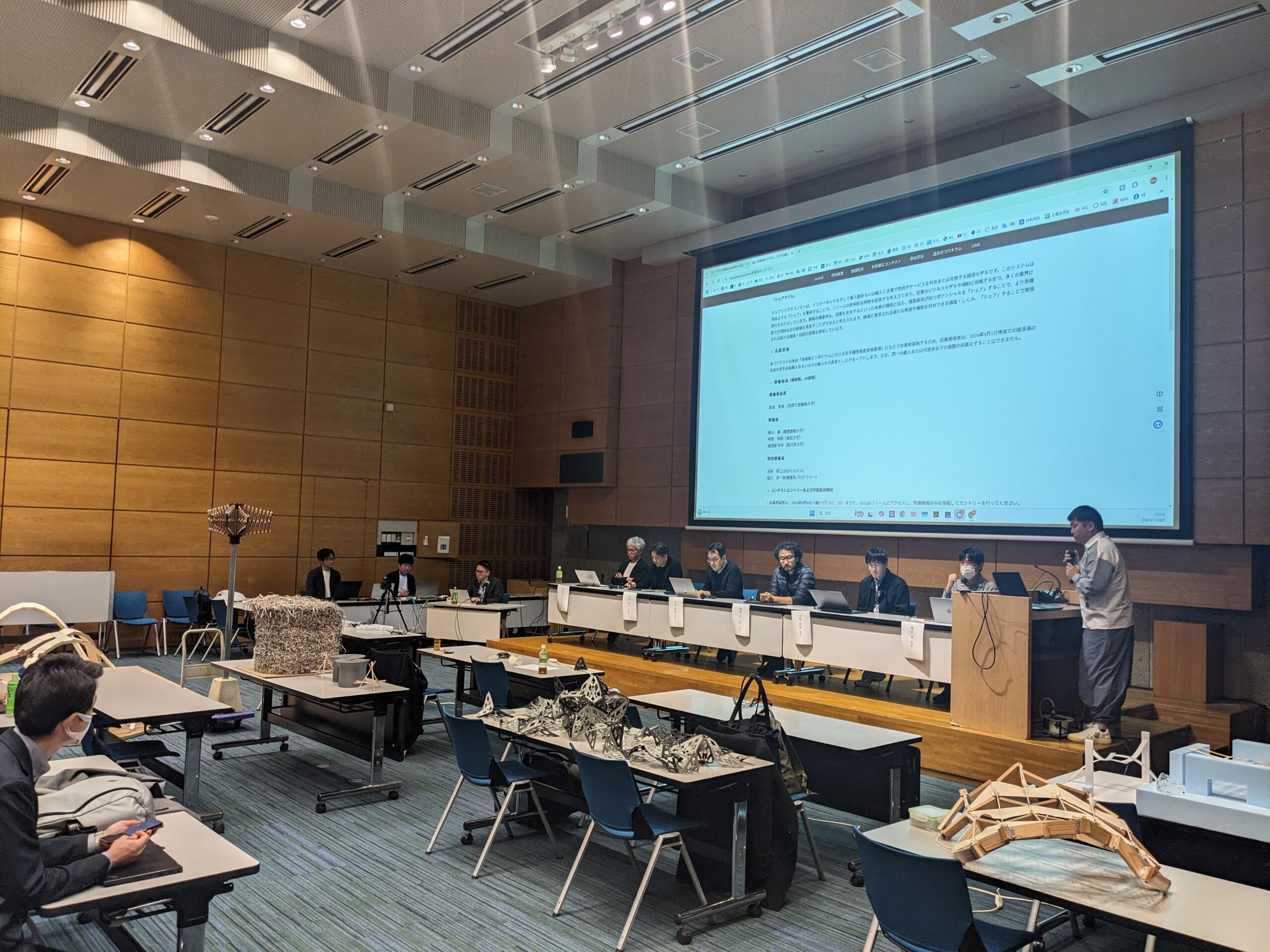

特別講演は初日に行われ、建築系プログラマーの堀川 淳一郎氏となわけんジムの名和 研二氏が講演されました。

講演題目は、

堀川 淳一郎が『アルゴリズミックデザインの応用例:分野特有の形態生成とその工夫』,

名和 研二氏が『「wAnder(惑い)/ワンダー/ wOnder(感嘆)・ストラクチャー」にだきつく(シェアする)こと』

でした。

- 一般講演

一般講演は、2日目に行われ、20題の研究論文と2題の技術報告の発表が行われました。

コロキウム資料集(開催日の1年後に公開します)

- 第18回コロキウム構造形態の解析と創生2023 若手優秀発表賞

一般社団法人日本建築学会 第19回コロキウム構造形態の解析と創生 2024 実行委員会の厳正なる審査の結果、今年の優秀発表賞は下記の2名に決定しました(敬称略、発表順)。

金子亮太(竹中工務店)

「固定荷重と地震荷重に対する総歪エネルギーのトレードオフ関係に着目したグリッドシェル構造の構造形態創生」

田中一成(東京大学)

「双安定四辺形境界モジュールを用いた変形する曲面の設計」

- 形態創生コンテスト

<コンテストの主旨>

形態創生における種々のアイデアを適用して、建築空間や構造物などの「新しいかたち」や「独創的な形態創生手法」を提案いただくコンテストです。専門分野にかかわらず、多くの方々に参加いただいて、形態創生のおもしろさや可能性を感じていただければと思っています。本コンテストでは、形態創生のフリーウェアも提供しています。一方、コンピュータプログラムや汎用ソフトによらない手法で、「かたち」を創生するアイデアも可能です。多くの方々からの応募を期待しています。

<課題(テーマ)>

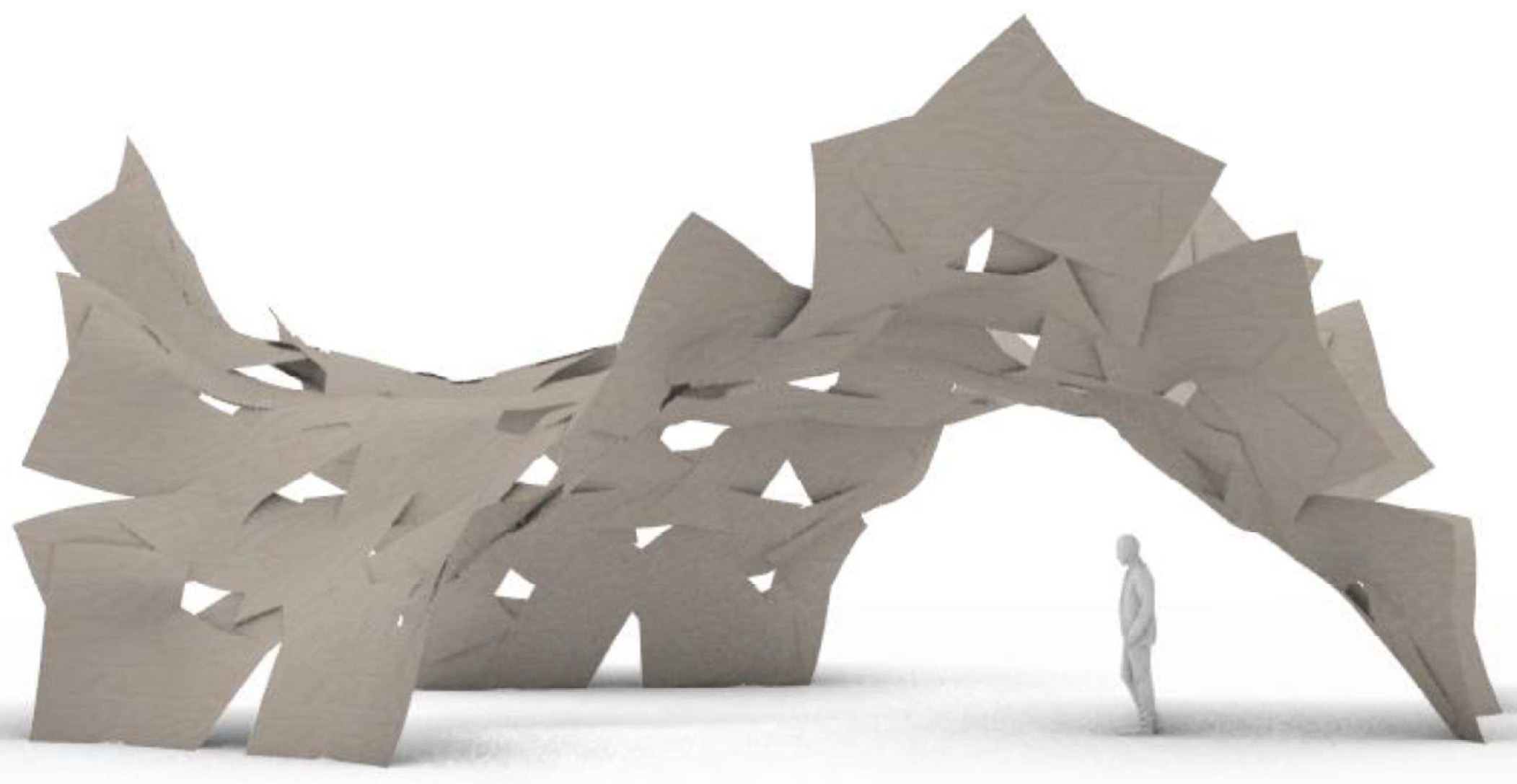

「シェアラブル」

シェアリングエコノミーは、インターネットを介して個人間あるいは個人と企業で物品やサービスを共有または交換する経済モデルです。このシステムは所有よりも「シェア」を重視することで、リソースの効率的な利用を促進する考え方であり、従来のビジネスモデルや規制に挑戦する形で、多くの業界に変化をもたらしています。建築の構造体も、荷重を支持するといった本来の機能に加え、構造躯体が持つポテンシャルを「シェア」することで、より多機能で合理的な存在価値を見出すことができると考えられます。建築に要求される様々な用途や機能を共有できる構造・しくみ、「シェア」することで発想される新たな構造・技術の提案を期待しています。

<審査員(敬称略、50音順)>

審査委員長

満田衛資 (京都工芸繊維大学)

審査員

鳴川 肇 (慶應義塾大学)

平野 利樹 (東京大学)審査員

横須賀 洋平 (鹿児島大学)

特別審査員

名和 研二 (なわけんジム)

堀川 淳一郎 (建築系プログラマー)

<コンテストの経緯>

形態創生コンテストでは,22作品のエントリーがあり,その内15作品が提出され,事前の一次審査(動画によるプレゼンテーション)によって入選作品7作品が選ばれた。コロキウム当日には,入選作品のプレゼンテーションおよび二次審査が公開審査により行われ,最優秀作品1作品,優秀作品1作品,入選作品4作品,佳作1作品が選ばれた。

2024年09月18日:応募エントリー締め切り

2024年09月27日:作品応募締め切り

2024年10月02日:一次審査(オンライン会議システムにて)

2024年10月08日:一次審査結果の通知

2024年11月07日:「第19回 コロキウム構造形態の解析と創生 2024」にて二次審査および表彰(建築会館ホールにて)

|

|

<入選作品(氏名:敬称略)>

■ 最優秀賞:『桶箱工法_ver3』

金子太一(東京藝術大学)

■ 優秀賞:『曲率の反転~双曲面レシプロカル構造による空間デザイン~』

樫田啓吾(株式会社大林組),三好健太(同),山本怜生(同),三田沙也乃(同),村瀨怜奈(同),伊藤世玲奈(同)

■ 入選作品:

■ 第19回コロキウム構造形態の解析と創生 2024 実行委員会 担当者

| コロキウム実施責任者: | 横須賀洋平(鹿児島大学) |

| コンテスト担当: | 藤田慎之輔(北九州市立大学),多田 聡(構造システム),野村圭介(東海大学),和田大典(梓設計) |

| 資料集担当: | 高田豊文(滋賀県立大学),永田洸大(大建設計),林 和希(京都大学) |

| 会場担当: | 浜田英明(法政大学),山本憲司(東海大学) |

| 広報担当: | 横須賀洋平(前掲) |

| 意見交換会担当: | 松尾智恵(明星大学),ブンタラS.G.(日本大学),国光 修五(ユニオンシステム),三木優彰(東京大学) |

| 参加登録担当: | 木村俊明(京都大学),和多田 遼(大阪産業大学) |

| 若手優秀発表賞担当: | 熊谷知彦(明治大学),小野聡子(近畿大学) |

| コロキウムHP担当: | 陳 沛山(九州工業大学),横須賀洋平(鹿児島大学) |

| ポスター担当: | 永井 拓生(滋賀県立大学) |